Academia de Lengua y Creación Literaria | Ediciones ALECLI

Nada merece hacerse a menos que se haga bien.

Un espacio para los amantes de las letras y lenguas

Si lo que buscas es mejorar el dominio de la lengua española, tus habilidades de escritura o publicar tu libro, llegaste al lugar correcto.

Ofrecemos una variedad de cursos literarios y de lenguas, además de servicios editoriales de calidad.

Academia

- Lengua española

- Cursos de creación literaria

Ediciones ALECLI

- Corrección de textos

- Maquetación profesional

- Traducción al inglés y francés

- Publicación de libro físico y digital

- Marketing literario

Novedades editoriales

Donde las palabras abren puertas al mundo

Formación académica en línea orientada al estudio de la lengua y la creación literaria, con proyección editorial. Donde la lengua, los libros y las letras se fusionan en un solo lugar.

Academia Literaria

Formación académica integral para escritores que desean perfeccionar su oficio y construir una trayectoria literaria sólida.

Ediciones ALECLI

Si tienes un manuscrito terminado y quieres publicarlo, ALECLI es tu mejor opción para publicar con respaldo académico de calidad.

¿Por qué ser parte de ALECLI?

Nuestra Academia integra cursos y servicios al alcance de todos aquellos que deseen aprender y publicar su libro:

A un clic de aprender y publicar

Aprende desde donde estés y convierte tu tiempo libre en páginas escritas. Accede a nuestros cursos y solicita servicios editoriales 100 % online, con el mismo acompañamiento profesional que si vinieras a nuestras oficinas.

Profesionales con trayectoria

Nuestro equipo pedagógico está formado por docentes expertos en lenguas y literatura, con años de experiencia en enseñanza. Ediciones ALECLI cuenta con profesionales en diseño editorial, corrección y publicación de libros.

Calidad garantizada

Escuchamos tus objetivos y diseñamos un proceso editorial a tu medida, respetando tus tiempos y expectativas. Del mismo modo, mantenemos nuestros planes de estudio siempre actualizados, para ofrecerte un servicio vigente, riguroso y de calidad garantizada.

Acompañamiento personalizado

Te acompañamos paso a paso, desde tus primeras ideas hasta tu libro publicado. Recibes atención cercana, retroalimentación constante y respaldo académico en cada decisión que tomas.

Nuestros testimonios

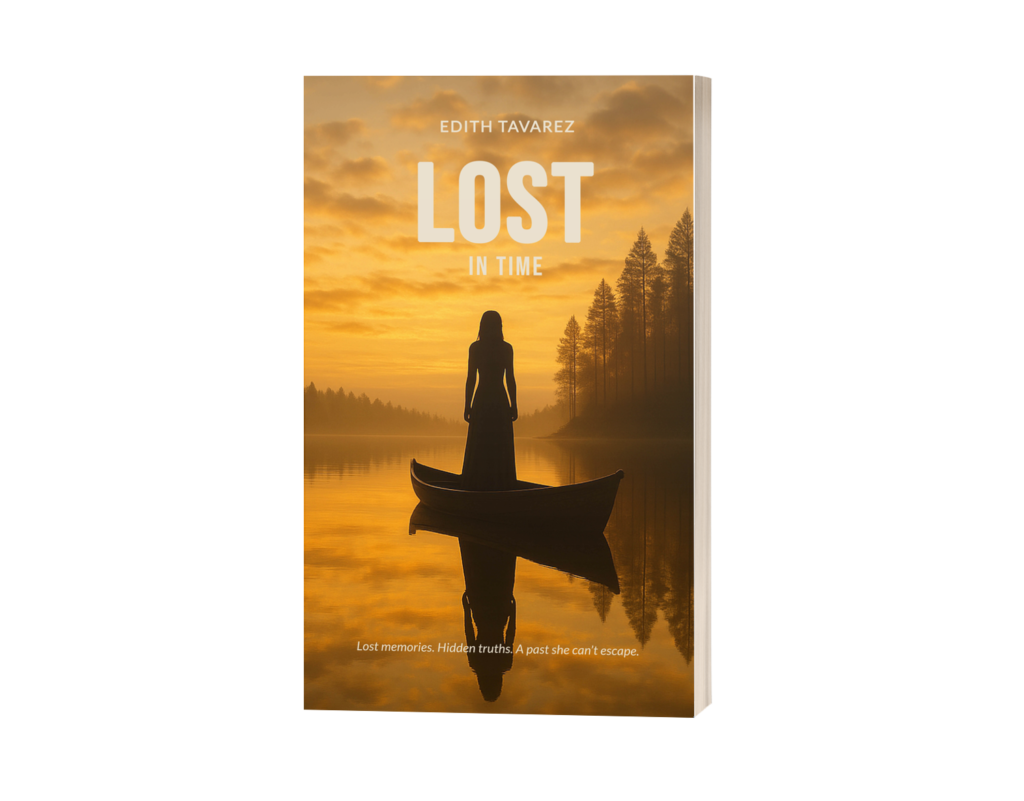

Edith Tavarez – México

Edith Tavarez – MéxicoRecomiendo Ediciones ALECLI para la publicación de sus libros. He recibido un trato serio y acompañamiento profesional. Publiqué una segunda edición de mis libros y ellos me ayudaron también a que la traducción de mi novela al inglés fuera posible. Una editorial seria que está en expansión, respaldada por su labor literaria a través de su Academia.

Graciela Langorte – Uruguay

Graciela Langorte – Uruguay«Por este medio quiero dejar presente mi satisfacción y agradecimiento al Sr. Profesor Miguel Contreras, por su labor excelente a cargo de ALECLI (Academia de Lengua y Creación Literaria). Hago pública mi conformidad por su sencilla, amena y profesional forma de enseñar. ¡Muchas gracias!».

Marcela Barrientos – Argentina

Marcela Barrientos – Argentina«Soy nueva en la Academia de Lengua y Creación Literaria (ALECLI), desde mi corto tiempo noto el entusiasmo que el profesor Miguel Contreras pone al explicarnos lo necesario para que aprendamos a escribir bien y mejor. Desde ya muy agradecida por permitirme estar en sus clases».

Alcibíades E. Castillo C – Panamá

Alcibíades E. Castillo C – Panamá«La Academia de Lengua y Creación Literaria (ALECLI), es en mi opinión una concepción vanguardista creada por el insigne poeta Miguel Contreras, no solo con el objetivo de brindar conocimientos sobre la poesía clásica en sus diferentes niveles, sino también en otras temáticas del quehacer literario».

Sandra Margarita Fernández – Rep. Dom.

Sandra Margarita Fernández – Rep. Dom.«Soy estudiante de la Academia de Lengua y Creación Literaria (ALECLI), y me siento muy contenta de ser una de las primeras en obtener un título de la misma. Esta Academia es una creación del poeta Miguel Contreras, y hasta ahora me siento muy satisfecha de todo lo que he aprendido. A través de mi maestro joven, como yo le llamo a Miguel, he ido aprendiendo a amar la poesía clásica. A todo el que le guste escribir le invito a ser parte de esta maravillosa Academia, pues como dice Miguel: No basta con escribir, es necesario, además, hacerlo bien».

Diógenes Díaz Torres – Rep. Dom.

Diógenes Díaz Torres – Rep. Dom.«La Academia de Lengua y Creación Literaria, fundada por el maestro joven, Miguel Contreras, es sin lugar a dudas un gran acierto del poeta. Celebro la existencia de dicho centro de enseñanzas, donde nos hace beneficiarios de sus vastos conocimientos en el quehacer literario. Y resalto su dedicación y empeño en la obtención de resultados de calidad. ¡Todo el éxito posible para la ALECLI!».

José Manuel Ruiz – Rep. Dom.

José Manuel Ruiz – Rep. Dom.«La dirección literaria, por parte de La Academia de Lengua y Creación Literaria (ALECLI), es muy plausible; soy un iniciado de la misma, y me he beneficiado en el escandir y en el entusiasmo. La academia se enfoca en adiestrar a los estudiantes en las técnicas de las artes poéticas, especialmente el soneto y la décima, los más conocidos. Porque todo lo bello tiene su simetría».

Eddy Ulerio – EEUU

Eddy Ulerio – EEUU«La Academia de Lengua y Creación Literaria (ALECLI), es una iniciativa del poeta y editor de origen dominicano, Miguel Contreras. La Academia es una oportunidad para todo el que desee aprender literatura. Sobre todo, para los interesados en conocer e indagar más sobre la literatura clásica».

Una palabra mal colocada estropea el más bello pensamiento.

Voltaire

Transforma tu pasión por las palabras

Estás a un clic de ser parte de ALECLI

Descubre un espacio donde las palabras importan. En ALECLI, te acompañamos a explorar nuevos idiomas, a perfeccionar tu expresión escrita y a sumergirte en la riqueza de la literatura y publicación de tu libro. Forma parte de una comunidad que valora el pensamiento crítico, la creatividad y el poder del lenguaje.